先日、近所の神社での夏祭りがありました。今年の花火はまだ見ていない。そういえば昨年は空に打ち上がる花火は見ただろうか。

こちらに越して来てから、花火大会の打ち上げ花火を観に行ったことはないような気がします。

それまでは、そのときにいる地域、ところどころで花火大会に足を運んだりもしていたけれど、最近は遠くからでも見えたらいいかな、くらいで混み合うところまで出かけるよりも、夏の夜に雰囲気だけでも、ドーンと届く音や遠くでひらく花火の光を楽しむだけで十分かも。と思いながらも、もしいつもの湾付近で上がるなら、観に行ってみようかな。と書きながら検討中です。

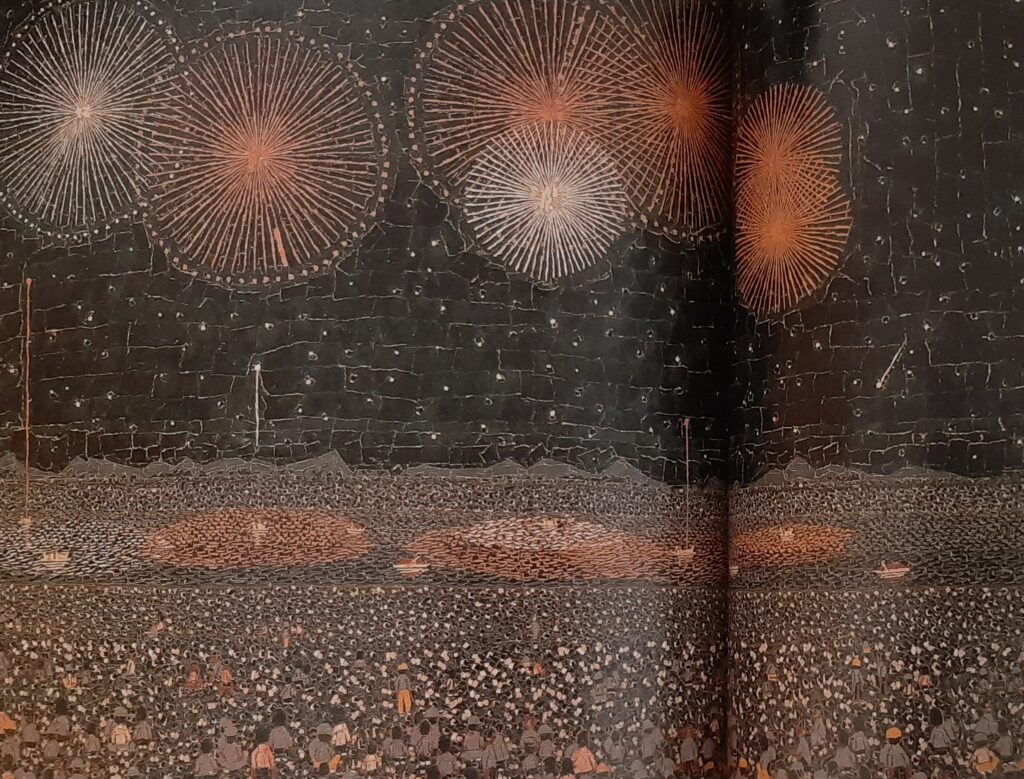

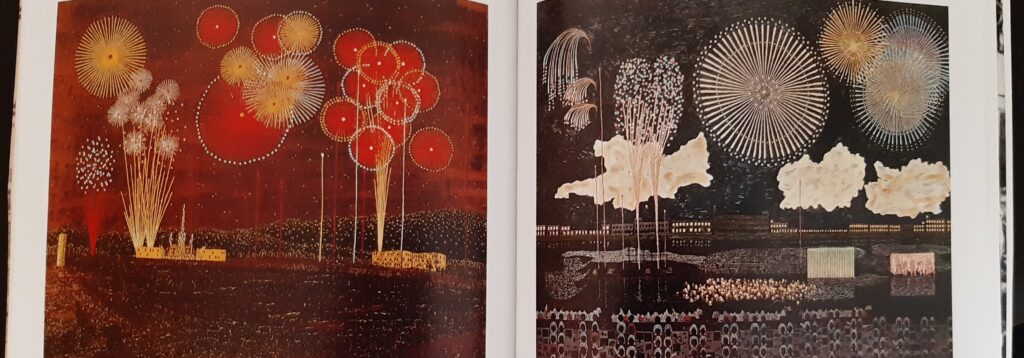

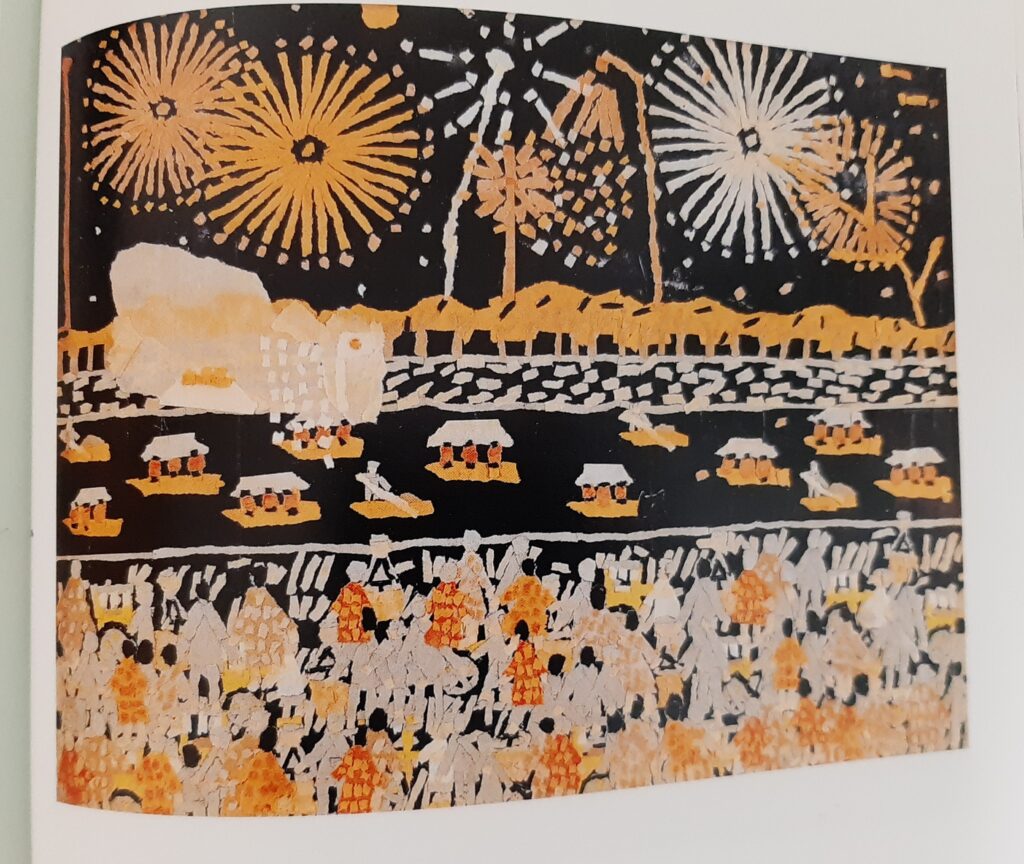

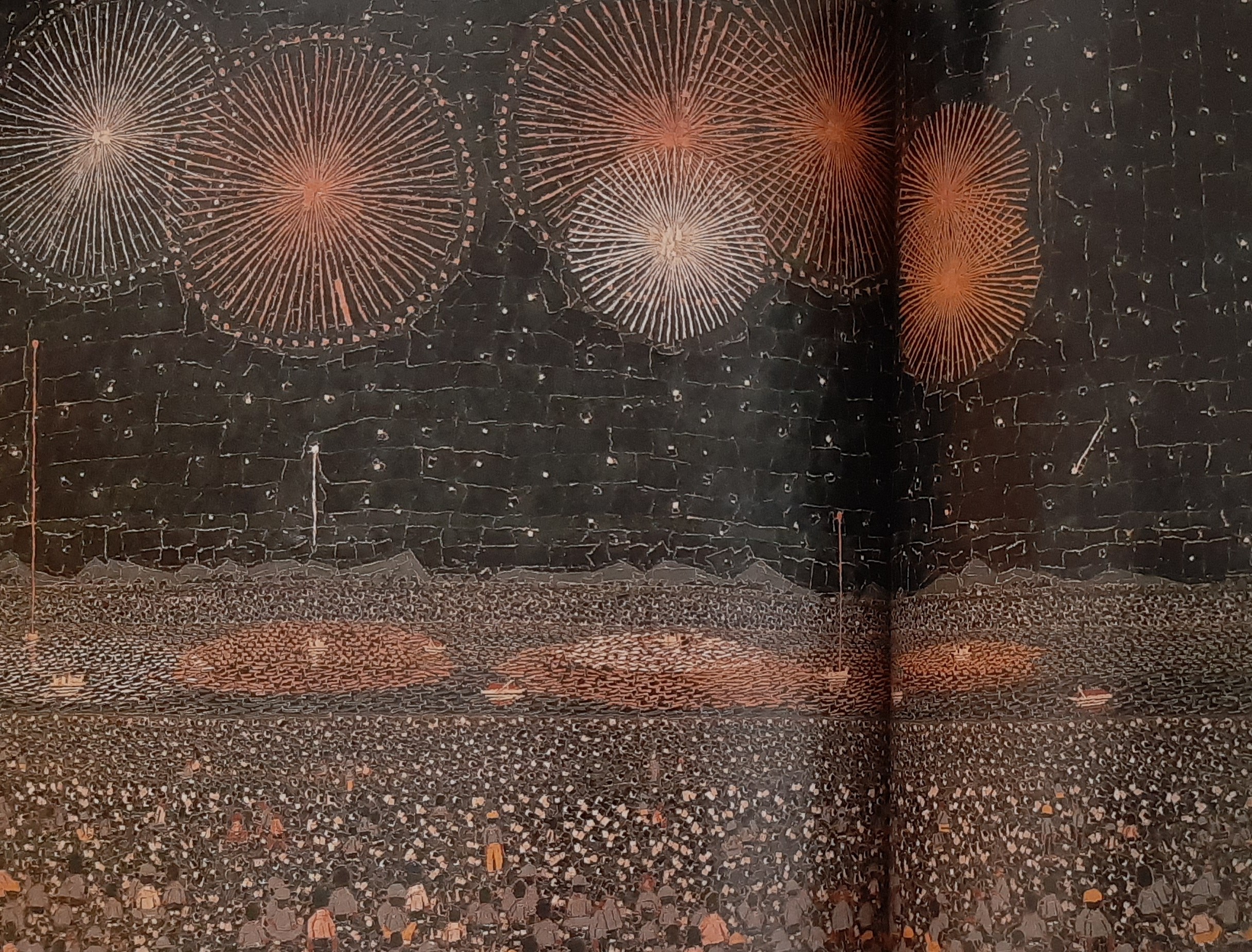

今年は打ち上げ花火を間近で目にするか、まだわかりませんが、手にして開いたこの本の中で、ひと足早く夏の花火大会を味わうのも、またいいような気がしました。

俳優が演じ、演出されたキャラクターとしての個性も際立つ山下清さんですが、本をなんとなく手に取り、そこでこの風景に惹かれました。その時の風景をこころに焼き付け、貼絵で表現されたのですね。もう75年も前の花火大会の様子ですが、このように美しく上がった花火を、その時の花火を眺める人々や大小にきれいに開く様子を今でも感じることができるようで少し嬉しい。

以下本からの一部を、

旅先で見た風物を自分の心に鮮明に焼き付け、それを旅から戻って自分の記憶によるイメージで描いていたのである。驚異的な記憶力により自分の心に焼き付けられた風物を鮮明に再現していた。心から湧き出すイメージは、実物の風物より色鮮やかで温かく、どこか現代人が求める懐かしい日本の情景となり、それが独自の貼り絵作品になっていったのである。

彼の旅とは、絵を描くための題材探しではなく、単に美しい風景を見たい欲求であり、更にはその美しい風景を「ぼんやり」と見る自分だけの時間を創るためであった。

「美しい」と思ったものが自然に自分の心の風景となり、それを忠実に再現しただけなのである。

観る人にどう訴えようとかは考えず、自分のイメージを誤魔化さずに、ただ一つ一つ積み上げて緻密に描いたもの、これが彼独自の貼絵作品なのである。

家族が語る山下清(やました・ひろし 山下清甥)より

有名人となり行く先々での対応の忙しさから逃れるために、ゆったりと釣りを楽しむようになったそう。一文には、東京湾の「はぜ釣り」をしていた――と書かれていて、少し驚きました。

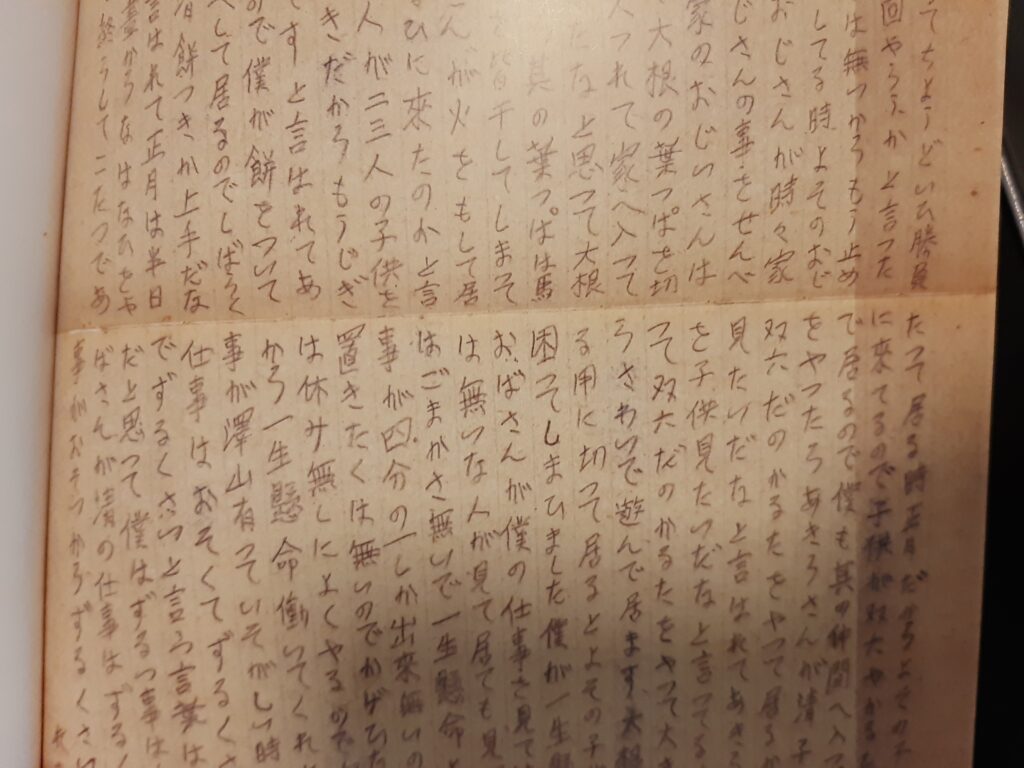

学園では日記をつけることも科目のひとつで、山下清さんは割と筆まめだったそうです。

参考『太陽の地図帳 山下清の放浪地図 昭和の日本をぶらりぶらり』(©株式会社平凡社)

この花火の作品を眺めながら、夏のお祭りでの一コマが思い出されました。

今でも、お祭りにはたくさんの人が浴衣を着て、その雰囲気を楽しんでいます。

そもそも私は、和服で育ってきたわけではなく、仕立ての仕組みもさほど知りません。セパレートで簡易に着られる浴衣もあります。

それでも先日、浴衣の糸をほどいて縫い直しながら、成長に合わせて「腰上げ」や「肩上げ」をほどき、長さを調節して何年か着続ける。そんなやり方に、改めて意味を感じていました。

「背が伸びたね」と気づくような瞬間がある。少し手間をかけてサイズ合わせをしながら過ごす時間。

浴衣や着物の、こういうところ。いいものだなあ、と思ったところでした。

コメント